Le Théâtre comme arme d’émancipation des quartiers populaires

Dans les années 1980 à Marseille, une dynamique théâtrale inédite émerge au sein des quartiers populaires, impliquant activement la jeunesse des cités telles que Bassens, la Busserine ou les Flamants. Dans un contexte marqué par l’immigration et de profondes inégalités socio-économiques, le théâtre devient un puissant outil d’expression et de revendication. Portée par des créations collectives, cette scène engagée mêle étroitement théâtre et militantisme, offrant à la jeunesse un espace de parole et de contestation.

Au cours des années 1980, les politiques institutionnelles ciblant les quartiers populaires se concentrent souvent sur la prévention de la délinquance. Les jeunes dénoncent ce « malentendu » à travers leurs œuvres, réclamant une véritable émancipation culturelle. Pour eux, le théâtre devient un moyen de revendiquer leur identité, leur droit à l’espace public, et de se réapproprier une histoire trop souvent écrite sans eux. Il s’impose alors comme un vecteur de résistance face aux discriminations et de reconstruction identitaire.

La pièce Ya Oulidi (« mon fils »), créée par des jeunes de la cité des Flamants, incarne cette dynamique. Née en réaction à l’assassinat raciste de Lahouari Ben Mohamed en 1980, cette création collective mêle témoignages et revendications politiques. Les comédiens-amateurs transforment leur colère en une « riposte artistique » contre les violences policières et le déni de justice, faisant de la scène une tribune pour interroger la citoyenneté des enfants d’immigrés. Le documentaire Ya Oulidi ! Le prix de la douleur (2013) retrace l’impact de cette expérience théâtrale sur les parcours des participants, oscillant entre résilience et engagement militant.

Dans ces quartiers, qu’ils soient anciens bidonvilles, cités de transit ou HLM, le théâtre s’ancre dans un tissu associatif dynamique. Dès les années 1970 à Bassens, clubs de jeunes et journaux locaux (comme le Journal de la Cité Bassens) structurent la parole collective. Lors de la Marche pour l’égalité de 1983, les habitants accueillent les marcheurs par des performances mêlant chants et saynètes engagées. Sur l’air de Sabra et Chatila du groupe Nass El Ghiwane, ils scandent : « Enfants d’immigrés, enfants rejetés, enfants assassinés », fusionnant héritage maghrébin et luttes sociales françaises.

La compagnie « N’Taa Nous », fondée par Ferhat Tayari, illustre la volonté de créer un langage artistique autonome, affranchi des logiques d’assimilation. Cette démarche, résumée par l’idée de « construire quelque chose qui est à nous », s’inscrit dans la tradition des troupes d’éducation populaire des années 1980. Les créations collectives, mêlant récits intimes et revendications politiques, dénoncent les promesses non tenues (emploi, logement, culture) et l’image stigmatisante des quartiers. Refusant les approches misérabilistes ou sécuritaires, cette génération revendique une identité plurielle à travers des formes théâtrales hybrides, nourries des cultures méditerranéennes.

Cette période voit l’émergence d’un théâtre dit « immigré », oscillant entre revendications politiques et quête identitaire. Il ouvre la voie aux futures expressions artistiques issues des banlieues françaises et demeure une référence, souvent méconnue, dans l’histoire des politiques culturelles.

Théâtre de la Mer

Fondée en 1981 à Marseille par Akel Akian (comédien-metteur en scène) et Frédérique Fuzibet (comédienne), la Compagnie du Théâtre de la Mer s’est donné pour objectif la création d’un théâtre engagé, mêlant textes littéraires (Kateb Yacine, Marie Ndiaye, Pasolini) et témoignages issus des quartiers populaires.

Dès ses débuts, la compagnie explore des univers culturels variés : cultures arabo-berbères, récits migratoires, identités méditerranéennes et grandes œuvres littéraires européennes (Shakespeare, Calderón de la Barca), tout en intégrant la tradition orale (comme Les Mille et une nuits) et la parole des habitants des quartiers marseillais.

Jusqu’en 2011, le Théâtre de la Mer développe un répertoire qui circule des cités périphériques de Marseille aux scènes internationales (Tunis, Amsterdam), affirmant sa volonté de faire dialoguer les cultures et de donner voix aux récits populaires et aux grandes œuvres du patrimoine. Les créations de la compagnie s’appuient sur une démarche participative, associant les habitants à travers des ateliers de théâtre, d’écriture, de chant, des lectures publiques et des chantiers de création.

Après le décès d’Akel Akian en 2012, Frédérique Fuzibet poursuit la démarche participative, renforçant le lien avec les habitants via des ateliers d’écriture et des chantiers de création impliquant activement le public local.

Depuis 2022, Louisa Amouche incarne une nouvelle étape de ce projet, poursuivant la recherche artistique avec une volonté d’ancrage dans le réel et de visibilité des quotidiens populaires.

Installée depuis plusieurs années au 53 rue de la Joliette (2e arrondissement de Marseille), la compagnie a fait de ce lieu un espace de résidence, de création et de débats, ouvert à tous les publics

L’R de la Mer se veut un laboratoire artistique, un lieu de convivialité et de réflexion critique, favorisant les échanges interculturels et la transmission des fondamentaux de la compagnie. Les propositions artistiques y sont centrées sur la Méditerranée, et le croisement des genres, des provenances et des appartenances culturelles et sociales.

Le Théâtre de la Mer propose aujourd’hui :

- Des ateliers de théâtre, d’écriture, de chant, des lectures publiques, des contes et récits en feuilleton

- Des spectacles accessibles, des temps de parole et des rencontres diverses

- Un espace de résidence pour artistes et un lieu de transmission et de débat ouvert à tous

La compagnie s’affirme comme un pont entre les cultures méditerranéennes et un acteur majeur du dialogue social et artistique à Marseille, fidèle à sa mission d’ouverture, de proximité et d’engagement.

Théâtre de la mer

https://www.letheatredelamer.fr/notre-histoire/

Théatre du Pied Nu

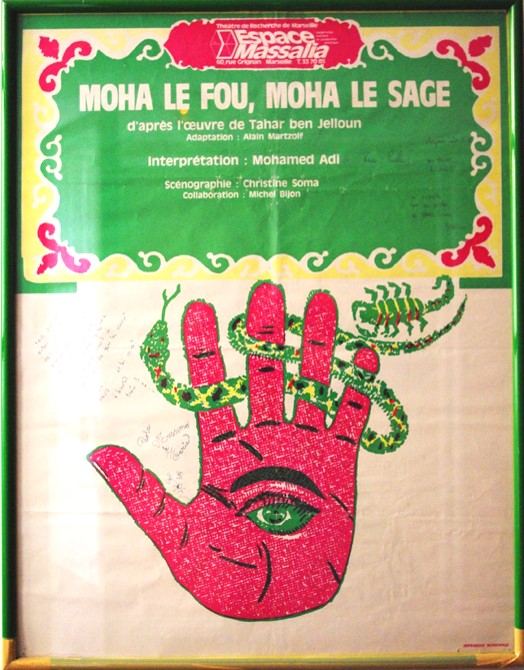

L’association Le Pied Nu, créée en 1983 à Marseille par Mohamed Adi, s’est imposée comme une structure culturelle engagée dans la promotion des arts vivants et la médiation interculturelle.

Mohamed Adi, comédien, metteur en scène et écrivain marseillais d’origine algérienne, fonde l’association avec l’ambition de faire découvrir le théâtre, la musique, le chant, le conte et le cinéma à travers les cultures métissées de la région. Son approche vise à créer des passerelles entre les communautés en intervenant directement dans les lieux de vie des publics cibles.

Événements marquants

- Festivals : Organisation de tournées nationales/internationales et participation à des événements comme le festival d’Avignon ou Paroles Indigo (avec le spectacle Soundiata l’enfant buffle en 2019).

- 2000- 2019 : Cycle culturel mentionné dans des articles comme espace de résistance artistique face aux contraintes financières, illustré par la collaboration avec le groupe musical algérien Affak .

- En octobre 2023 comme la marche pour l’égalité et contre le racisme, c’est le 40ᵉ anniversaire de l’association. L’anniversaire a été célébré au Théâtre de l’Œuvre et à la Cité de la Musique de Marseille, incluant une rétrospective de ses créations et des performances de conteurs

Les ateliers participatifs débouchent régulièrement sur des spectacles-aboutissements, conçus comme des « vitrines du chemin parcouru » par les participants.

Depuis 40 ans, l’association propose des formations au conte et anime des balades contées en partenariat avec des institutions locales.

Daniel Beaume et chanson des enfants des quartiers nord

La chanson des enfants des quartiers nord et la Chanson pour une Marche

« Nous sommes des enfants des quartiers nord / Et à pied ça fait loin jusqu’au Vieux-Port » ...Cette chanson écrite par les enfants en 1982 dans la classe de Daniel Beaume, alors professeur de musique au collège Albert Camus de Marseille, fait partie du patrimoine de la ville et beaucoup de jeunes se sont approprié ses mots. C’est ainsi que les marcheurs de 1983 en firent même leur chant de ralliement.

Dans ce contexte, à la suite de la Marche pour l’égalité et contre le racisme, est né en 1983-84, la « Chanson pour une marche », toujours sur des paroles des élèves et sur une musique de Daniel Beaume. « Enfants de toutes les couleurs, rassemblez vos peines et vos joies, unis pour la première fois nous seront vainqueurs ! » Cet hymne à la fraternité a depuis été repris par des centaines de jeunes lors de rassemblements de chorales.

Avec l’association Terre de Chansons (https://terredechansons.fr/) Daniel Beaume est convaincu du pouvoir de la chanson comme moyen d’expression et comme outil d’éducation populaire. Son œuvre récente d’auteur compositeur

Akel Akian

Akel Akian est né en 1952 au Maroc. Il a grandi dans le Rif. Fils de pêcheur-paysan, l’état marocain le dirige vers des études d’agriculture. Très vite, d’autant qu’il a rencontré le théâtre « par un trou de serrure » au lycée français de Tanger, il suivra un autre chemin, l’exil.

Embauché dans une usine textile à Lyon, il rencontrera Marcel Maréchal et son « Homme aux sandales de caoutchouc ». A l’époque, ce texte de Kateb Yacine est interdit par le maire de Lyon. Militant syndicaliste, Akel choisit son bord : celui de la contestation et de la solidarité contre la censure. Se noue son destin : il devient intime avec la troupe de Maréchal...

Lors d’une vague de licenciements dans son entreprise, il choisit d’être licencié à la place d’un ouvrier plus âgé…

C’est alors qu’il descend vers le sud, Aix-Marseille, la troupe étudiante de la fac, le mouvement des Travailleurs Arabes, Nabile Farès et le Théâtre de la Porte d’Aix. Il vit de petits boulots, donne des cours d’arabe « dans les quartiers ». En 1980, il crée sa propre compagnie : Le Théâtre de la Mer est né.

Akel devient le catalyseur d’un théâtre avec et pour ceux qui en sont exclus, un théâtre où la parole – le cri comme il dit - est donnée aux invisibles, à ceux que l’ont fait venir pour travailler dur et se taire. Pour qui s’en souvient, c’est la triste époque de l’émergence des cris de révolte des « cités » suite à une série de meurtres d’immigrés et d’enfants d’immigrés. Se créent le Théâtre Taa’nous à Bassens, le Théâtre des Flamants et bientôt, la marche pour l’égalité. Akel et son théâtre seront de ces combats, résolument, et la compagnie investira dès 1980 les Quartiers Nord de Marseille... Ateliers, créations théâtrales, bataille pour la création de l’Espace culturel Busserine... Akel et sa troupe « des quartiers de Marseille » sont là, tellement là qu’ils initient dès 1994 un « théâtre du réel » transcendé par la poétique akélienne avec la série des spectacles à partir d’interviews des habitants des cités (Baisers d’hirondelles, Drôles d’oiseaux, Je(ux) de dames, Amours/Toujours, Semences d’amour...)

Akel est un poète des mots, de la scène, de la vie. A ces gens des quartiers, il offre « leurs » auteurs (Kateb Yacine, Benjelloun, Driss Chraïbi, Mahmoud Darwich...) et des passerelles pour ouvrir à ces gens du centre (Shakespeare, Calderon... ) et fonder un théâtre monde où chacun pourra prendre place, prendre parole et corps. Le sens est au cœur de ses recherches et son théâtre est celui du partage. Sa poétique est du cœur autant que de l’intelligence, de l’incitation, de l’invitation plutôt que du déclaratif et du didactique.

Il devient une figure emblématique d’un autre théâtre à Marseille, un théâtre qui sait se situer sans s’enfermer, un théâtre de l’ouverture autant qu’un théâtre qui dégage une énergie singulière, celle de la jeunesse, un théâtre organique avant l’heure où corps, danses et chants ont la part belle pour faire résonner / raisonner l’Autre.

De création en création, de génération en génération, le Théâtre de la Mer vogue : MJC Corderie, Centres sociaux et maisons de quartiers, Maison de l’Étranger, Espace culturel Busserine, La Criée, Théâtre du Gymnase, Minoterie, Théâtre du Merlan... Rares sont les lieux de culture marseillais qui n’ont pas ouvert leurs portes à l’aventure atypique menée par Akel Akian. Au quotidien dans les quartiers comme sur les scènes locales, Akel porte également des projets hors région : créations et tournées (Lille, Annonay, Corbeil-Essonnes, Pays-Bas notamment où il est invité à monter une adaptation de Kateb Yacine, Festival de Fort de France où il rencontre Aimé Césaire, Festival de Carthage, créations au Maroc et participation à Marseille Provence 2013… Akel est partout et même « hors » du Théâtre de la Mer puisqu’il réalise plusieurs mises en scène de textes classiques français pour Théâtre 13.

Beaucoup se rappellent son Roméo et Juliette, Baisers d’hirondelles, L’étranger dans la maison ou Migrations blues…

C’est au moment où les portes s’ouvrent pour lui avec une reconnaissance accrue de son travail et au moment où l’R de la mer, le lieu qu’il a rêvé pour son travail est inauguré que la maladie l’emporte en janvier 2012.

… Pourtant, le navire va de l’avant, l’R de la mer trace sa route, d’abord avec Frédérique Fuzibet comme tête de pont, aujourd’hui sous la houlette de Louisa Amouche, comédienne, danseuse, metteure en scène rencontrée par la Cie … à la Busserine.

Kamel Khélif

Kamel Khélif est un artiste qui vit à Marseille. Dès son jeune âge il dessine et commence à peindre sur des pochettes de disques, des bouts de carton, avec des restes de peinture qu’il récupère. Ses premières œuvres montrent "des clochards et des ruines", "l’injustice et le besoin de réparer". Il trouve une échappatoire dans l’espace artistique. Il est inspiré par la vie de Van Gogh, qui passe de l’usine à l’art, et de Michel Ange, Rembrandt et Le Caravage.

Un jour il décide de partir dans un sac les "Lettres à un jeune Poète" de Rilke. Six mois plus tard, il rentre à Marseille. Pendant huit ans, il travaille dans l’animation une manière de régler (ses) comptes avec la cité, sans abandonner le dessin. "Je ne me souviens pas avoir fait de dessins d’enfant. Il n’y avait pas de papier à la maison".

A l’association du Terrain d’aventure de Bassens, il initie des jeunes à la photographie, l’architecture, l’expression. Dans le quartier il est difficile de trouver « une voie/voix singulière ». Il n’en veut pas aux autorités d’avoir bâti les cités, mais surtout de les avoir abandonnées.

Il quitte la cité pour un quartier populaire dans le centre-ville. Il continue son travail d’artiste en publiant des livres et exposant.

« Je me suis fâché avec la couleur, je l’ai redécouverte grâce à l’usage du noir et du blanc. Avec le débordement, avec les coulures, avec les taches. Le fusain, l’encre de Chine, la peinture à l’huile, toute la gamme et toutes les nuances du noir, du blanc et du gris, c’est très vaste ». Pour ses personnages, il faisait poser des enfants de sa cité.

L’actrice canadienne et militante Mia Kirshner remarque son œuvre et le sollicite pour illustrer un ouvrage collectif aux côtés de l’Américain Joe Sacco.

Body and Soul

1984 - BODY AND SOUL « À CORPS ET ÂME » - 2009

Cette action la Danse a commencé au moment de la mort de Lahouari Mohammed. Comment réagir à la violence et oisiveté des jeunes ? Il s’agissait pour moi de proposer une activité qui leur permette de s’évader et d’échapper à la réalité morose de la cité. J’ai commencé des cours de danse à cette époque-là. Et quelques années après l’association a été créé.

Née le 26 novembre 1984 à la Busserine au cœur de ce qui deviendra plus tard le Grand St Barthélémy, cette association a œuvré pendant plus de 25 ans pour l’action Culturelle et la Création Artistique des quartiers. (1ère demande de subvention en1990).

Créée par Jean - Pierre EGA pour un noyau d’adolescents autour de la danse moderne Jazz. L’association s’est inscrite durant presque trois décennies dans le paysage culturel marseillais. Toutes les collectivités territoriales l’ont connue parfois reconnue ou soutenue.

Le cœur de l’association Body and Soul fut la Cie Nouveaux Regards : Compagnie de danse contemporaine.

De 1990 à 2007 un chapelet de créations qui a invité la population marseillaise et surtout du Nord de Marseille au rêve, à la méditation et surtout à l’action artistique.

On ne peut oublier ces personnalités et ces artistes chevronnés et talentueux : Louisa Amouche, Kamel Tir, Claude Contaret dit Djessy et le fidèle Belkacem Tir qui ont puisé au sein de Nouveaux Regards le désir d’épouser l’action artistique en tant que choix professionnel ici puis ailleurs.

Enfants du quartier qui ont donné une part d’eux-mêmes au Nord de Marseille, suscitant des vocations durant toutes ces années.

Le groupe d’adolescents de 1984 a donné naissance à la Cie professionnelle Nouveaux Regards en 1990, puis à une dynamique culturelle pour tous les enfants et adolescents du Grand St Barthélemy et pour tous quel que soit l’âge, l’histoire et la condition sociale.

Ainsi démocratisation culturelle et démocratie culturelle ont constitué le cadre de cette action artistique durant cette aventure à corps et âme.

La culture pour le plus grand nombre d’enfants et sous toutes ses formes (théâtre, percussions, arts plastiques danse et chant…) et la culture accessible à tous (petite enfance, adolescents, adultes, seniors, mères de famille bénéficiaires de l’API, Rmistes, anciens toxicomanes).

Mais l’action de la Cie ne s’est pas arrêtée pour autant, nourrie de multiples rencontres avec les plus grands (Maryse Delente, Karine Sapporta, Régine Choppineau, José Lenon, ou encore Alvin Ailey, Matt Mattox, Elisabeth Angelvin.et Geneviève Sorin) jusqu’en 2007 date de la dernière création de la Cie Nouveaux Regards.

Cette dynamique culturelle s’est traduite ainsi à travers de multiples actions dont les principales ont été :

1984 : La Création artistique

Initiée par Jean-Pierre Ega, la Cie Nouveaux Regards existe depuis 1984. Elle est soutenue par l’association Body & Soul, qui est l’une des toutes premières associations culturelles à avoir mis en place une véritable action artistique autour de la danse dans son quartier d’implantation à Marseille, le 14ème arrondissement. La Cie Nouveaux Regards se distingue par la diversité culturelle et professionnelle de ses interprètes (danseurs, musiciens, chanteurs,) 1990 : L’Encadrement en Milieu Scolaire (EMS)

Le Pôle « Encadrement en milieu scolaire » fut le pôle pédagogique de Body & Soul, qui proposa diverses médiations artistiques dans les Écoles et Collèges du 14 et 15ème arrondissements de 1991 à 2008, soit plus de 4 250 élèves durant les temps scolaires suivirent des cours de percussions, capoeira, danse hip hop, jazz, africaine, théâtre, ou arts plastiques.

Jean- Pierre Ega

Jean Pierre Ega

Body and Soul à Marseille est une aventure artistique et humaine initiée dans les années 1980, qui a servi de socle à la création de la compagnie de danse « Nouveaux Regards » à Marseille. Cette compagnie s’est distinguée par ses créations en danse contemporaine, moderne et jazz, ainsi que par sa capacité à mêler engagement social, expression corporelle et narration sur scène.

Jean-Pierre Ega, danseur et pédagogue, a joué un rôle central dans la formation de jeunes talents issus des quartiers nord de Marseille. Figure marseillaise engagée, il est principalement connu pour son implication dans le domaine artistique et social, notamment à travers la danse contemporaine et l’accompagnement des jeunes de ces quartiers. C’est le fils de Françoise Ega, militante antillaise et grande figure de l’émancipation par l’éducation à Marseille, il a poursuivi l’œuvre de sa mère en s’investissant dans des projets culturels et éducatifs au sein de la cité de la Busserine.

Dans les années 1980, Jean-Pierre Ega joue un rôle déterminant dans la création et l’animation de la compagnie de danse « Nouveaux Regards », où il forme de jeunes talents. Il repère très tôt le potentiel de certains jeunes, leur transmet les bases de la danse sociale et contemporaine, et les aide à s’émanciper par l’art. Jean-Pierre Ega voit dans la danse un moyen de canaliser l’énergie de la jeunesse des cités, en créant des espaces d’expression et de créativité.

Son engagement ne se limite pas à la danse : il œuvre aussi pour la lutte contre l’illettrisme et l’exclusion.

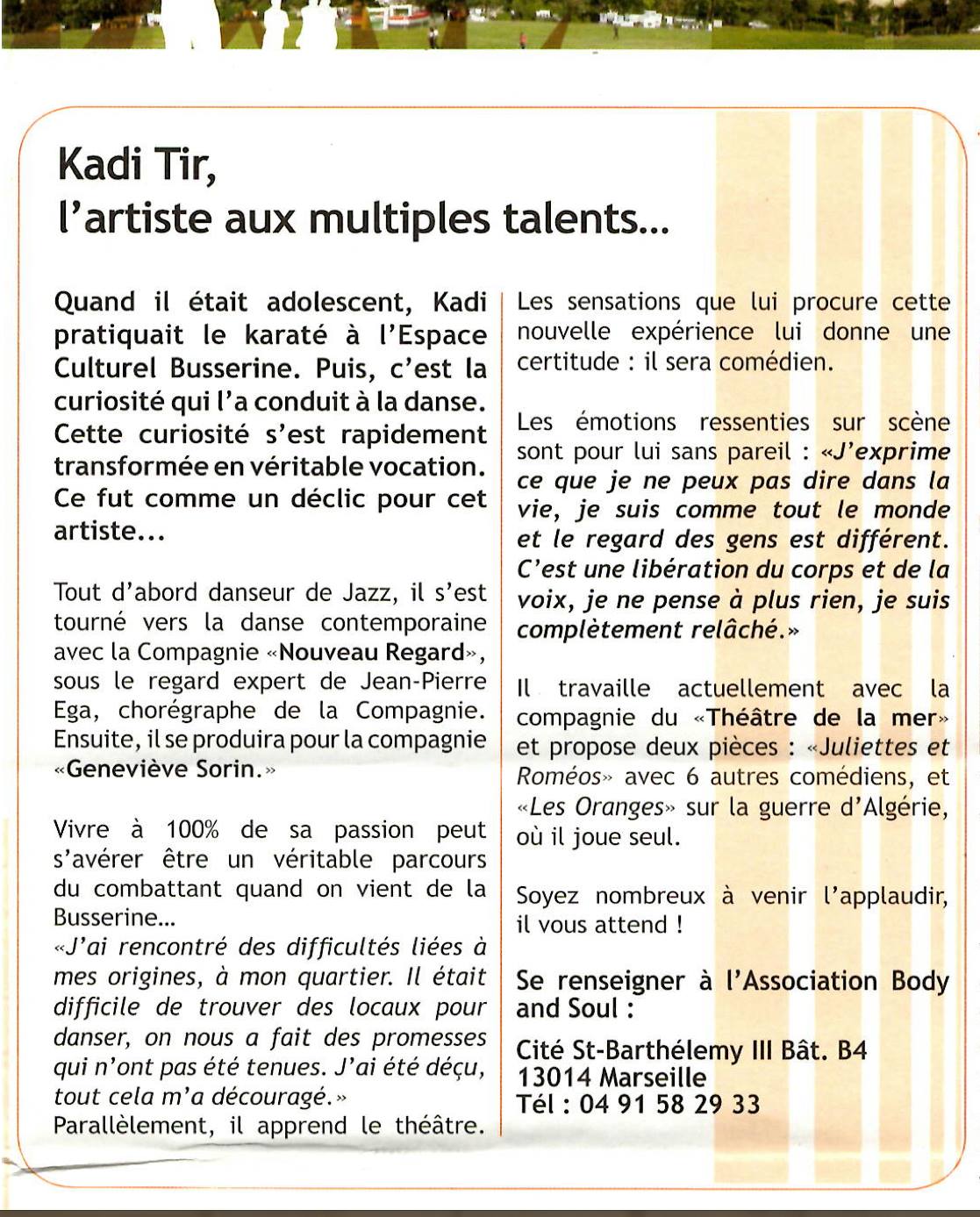

Kadi Tir

Kadi Tir est un artiste marseillais connu pour sa double carrière de danseur et de comédien. Il débute dans les années 1980, s’initiant à la danse au sein de l’association Body and Soul. Cette expérience lui permet de se produire sur les scènes régionales, notamment lors du festival de la Jeunesse à Château-Arnoux.

Grâce à sa collaboration avec Body and Soul, portée par Jean-Pierre Ega et lui-même, Kadi Tir poursuit une carrière professionnelle, participant à de nombreuses créations marquantes de la compagnie. Il s’illustre ensuite dans d’autres projets artistiques à Marseille et au-delà. L’expérience Body and Soul reste un exemple emblématique de l’impact de la danse, de créativité et de transformation sociale dans les quartiers populaires. Son travail s’inscrit dans une démarche de transmission, d’émancipation par l’art et de valorisation des cultures urbaines.

Dans la compagnie « Nouveaux Regards » aux côtés de Geneviève Sorin, il participe à de nombreuses créations de danse contemporaine, moderne et jazz.

Il participe à de nombreuses créations marquantes telles que : « Baisers d’humour et match de guerre » de Kateb Yacine, « Déguisée » de Geneviève Sorin, « Suite et Improvisto », « Tanger la trahison » de Tahar Ben Jelloun, « 36 Tangos ».

Son style se caractérise par une danse expressive, narrative et engagée, mêlant performance et histoire, dans la lignée de la danse-théâtre américaine.

En parallèle de la danse, Kadi Tir s’illustre comme comédien au théâtre, dans « La vie est un songe » de Calderón de la Barca, ainsi que dans de nombreux projets collectifs.

Il joue également au cinéma et à la télévision, avec des rôles dans : « Les Collègues » de Philippe Danjoux, « Toril », « Comme un mauvais souvenir », « Plus belle la vie », « Marianne », « Tout cela je te le donnerai ». Ses spectacles mêlent théâtre et danse, tels que « Les Clowns Alpha » ou « L’Étranger ».

Kadi Tir est reconnu pour son engagement social et artistique à Marseille, il travaille avec des jeunes et des amateurs, participant à des ateliers et créations collectives. Il contribue à la diffusion de la danse contemporaine et du théâtre dans la région, marquant plusieurs générations d’artistes par son énergie et sa créativité.

Kadi Tir est une figure marquante de la scène marseillaise, alliant avec brio la danse contemporaine, le théâtre et le cinéma, et s’illustrant par une carrière riche, engagée et polyvalente

La Médiation Culturelle (MCU)

![]()

1992 : La Médiation Culturelle (MCU)

Le Pôle « Médiation Culturelle » s’adressait aux jeunes de (6-25 ans environ) hors temps scolaire, plus de 1 200 adolescents ont fréquenté ces ateliers. Il s’agissait d’activités diverses mises en place pour et avec les jeunes en question, suite à des demandes particulières ou aux propres constats de l’équipe de Body & Soul grâce à leurs actions et présence sur le quartier au fil des années.

L’objectif était de donner aux jeunes artistes un accès à des pratiques artistiques amateurs de qualités. (Graffs, Tag, Danse, Chant, Théâtre).

Body &Soul organise ou participe à des podiums, échanges cultures, voyages, (Londres, Berlin, New York, Saint - Petersbourg, Marrakech, Dakar…).

Body &Soul reçu des Prix pour la qualité de ses prestations : 1er prix du Pôle culturel du 14éme arr. (2000) , puis 1er prix de la Logirem catégorie Graffs (2004) et 1er prix Planètes jeunes catégorie Hip-hop.

1996 : La Médiation Corporelle et l’Insertion (MCI)

Le Pôle « Médiation Corporelle et d’Insertion » en direction des adultes, public mixte en difficulté ou Monsieur et Madame tout le monde. Ces ateliers avaient pour but d’apporter aux participants une expérience corporelle positive, un travail de remobilisation axé sur le bien-être et l’hygiène corporelle. Aider ces personnes dont le corps a été fragilisé, abîmé, à se reconstruire corporellement, à retrouver une certaine hygiène de vie en reconsidérant sa personne dans son intégralité et ainsi permettre l’émergence d’un bien être corporel, accompagner l’individu vers une dynamique d’insertion.

L’accompagnement de public en demande de soins et de réinsertion sociale, permettait d’évaluer la progression de la personne en termes de socialisation, de santé physique et psychique.

Ce dernier point était évalué lors des entretiens individualisés et du travail partenarial avec les institutions ou professionnels vers lesquels les bénéficiaires sont orientés. 2002 Body and Soul est l’une des premières associations culturelles de quartier à avoir son site internet.

1. Body and Soul 20 ans de réussites

Synthèse sur la médiation culturelle, issue du rapport d’activité 2004

Pendant plus de 25 ans, Body and Soul a amélioré et affiné son accompagnement en matière de médiation culturelle.

En milieu scolaire, notre action de « démocratisation culturelle » a permis à 4 250 élèves de découvrir le théâtre, les arts plastiques, la musique (percussion) et la danse (africaine, hip hop et jazz).

En terme de « démocratie culturelle » de continuer hors temps scolaire, d’étayer la vie de ces adolescents et jeunes adultes à partir ou autour des actions artistiques, soit près de 50 élèves, par an, ont bénéficié d’un accompagnement sur leur projection de vie, créant ainsi une véritable dynamique culturelle dans notre quartier. Une action quantitative mais aussi qualitative qui restaure l’image des Quartiers Nord de Marseille.

Crée en 1984, Body and Soul a eu 20 ans en 2004 ; 1990 date de notre première demande de subvention. Depuis cette date, en 14 ans, sur les 700 adolescents et jeunes adultes que nous avons accompagnés à travers la culture, nous n’avons eu qu’un seul échec, non pas 1% d’échec, mais bien 1 échec sur 700 jeunes qui ont bénéficié de l’accompagnement de Body and Soul.

L’action de Médiation culturelle est un véritable tremplin pour les jeunes. Cette année encore, cette plus-value se traduit par des réussites tant scolaires que professionnelles. En effet, il n’est d’accompagnement artistique pour chacun de nos groupes qui ne se fasse sans écoute ou soutien sur leur projet de vie.

La culture étant pour nous un moyen et le social le résultat, notre engagement est, quant à lui, politique. Cette politique qui prône les valeurs citoyennes, celles de la liberté d’expression, de l’égalité, des chances pour tous. Un rapide tour d’horizon : au départ, parmi nos jeunes artistes, certains ont connu des échecs scolaires, la drogue, l’alcool, les travaux d’intérêt général, le deal et la prison. A ce jour, tous ont une situation scolaire ou professionnelle plus stable. Des situations parfois remarquables, des trajectoires surprenantes, de véritables emplois CDI, CDD et des petits boulots…

Quelques exemples de réussites

A…25 ans / BTS de communication visuelle et graphiste, découvert par Body and Soul à l’âge de 14 ans et aujourd’hui (artiste talentueux) travaille dans une imprimerie et a réalisé 3 ouvrages pour les enfants et a participé à de nombreuses fresques dans notre quartier et à la réalisation du logo associatif.

N… 23 ans / ancien marginal interpellé pour dégradation de biens publics, découvert par Body and Soul à l’âge de 14 ans. Chanteur auteur compositeur dans un groupe de rap, graffeur, vit et travaille désormais en Suisse et à participé à des commandes de fresques.

A… 25 ans / BTS de packaging, désigner foot wear, rencontre avec Body and Soul à l’âge de 17 ans. Il participe à un projet européen en Italie pour une grande marque de chaussures. Il a participé à de nombreux travaux d’infographie et à des fresques. Chanteur auteur compositeur dans un groupe de rap.

A… 29 ans / Diplôme national supérieur d’expression plastique (BAC +5), chanteur, compositeur et graphiste. Rencontré lui aussi lors de nos encadrements en milieu scolaire à l’âge de 16 ans. Chanteur auteur compositeur dans un groupe de rap.

S… 24 ans /(en situation d’échec, a quitté l’école à 16 ans), a travaillé et s’est formé à Body and Soul en tant qu’infographiste pendant un an, a réalisé avec nous son premier single et travaille désormais en tant qu’infographiste dans une imprimerie depuis plus d’un an.

A… 25 ans / diplômé du BAAPAT et animateur, chanteur et compositeur. Après des démêlés avec la justice, il a travaillé à Body and Soul en tant qu’animateur pendant 2 ans. Chanteur auteur compositeur dans un groupe de rap avec des ambitions professionnelles (intermittent du spectacle).

Il n’est pas inintéressant de noter que des émissions nationales telles que « vis ma vie » et « ça se discute » aient choisi sur notre département en matière de représentativité, Aymen pour « vis ma vie (le flic et le rappeur) et Abdoul (les filles dans le quartier) sur la relation entre filles et garçons. Deux fleurons de notre association, Abdoul a travaillé à Body and Soul et Aymen a participé aux échanges franco-germano-russe 1999 et aux voyages au « cœur du hip hop » à New York en 2001.

Nous pourrions disséquer ainsi tous ces parcours de vie, mais cela serait exhaustif.

Je conclurai par Karim 18 ans, star locale 2004 du concert de Body and Soul « les petits princes ». 2005, il lève le pied car priorité au Baccalauréat.

Tous sont inscrits dans une construction personnelle et ont fait leur apprentissage de la vie à travers l’action culturelle.

Cette pépinière de jeunes talents est un vivier pour le territoire et pour la ville, autant de repères identitaires positifs à l’heure où la fracture sociale est de plus en plus réelle et où le dialogue avec les ex-îlotiers est en rupture et où la répression est à nouveau d’actualité (flash ball, lacrymogène, contre jet de pierres et insultes). La participation à de nombreux concerts, d’une dizaine sur l’année, et à des manifestations d’envergure (Dock des Suds, Arts de lieux, 1er prix marathon Hip Hop) a favorisé l’autonomie des jeunes dont certains n’ont pas eu la nécessité de poursuivre leur accompagnement et volent de leurs propres ailes.

Body and Soul réceptacle a su valoriser leur parcours en amont à travers l’action médiation culturelle.

Durant ce temps d’immersion au sein de notre structure, il a fallu étayer cet accompagnement. Nous avons structuré tant les jeunes que notre outil de travail à travers des recadrages internes, des garanties pour eux comme pour nous, des conventions avec nos partenaires, des contrats moraux avec eux par écrit.

Un quotidien fait de prise de distance, de confrontation parfois, des encouragements souvent. Un soutien non pas permanent mais technique et ponctuel qui a permis des départs définitifs vers des engagements professionnels, sociaux ou artistiques.

Le lien s’effectue et nous avons plaisir à les revoir pour certain, papa, professionnel ou étudiants, mais tous citoyens à part entière de notre cité phocéenne. Cette capacité à bien faire et à progresser à travers la danse, le chant, les arts plastiques, restaure parfois l’image de soi et certaines fractures de vie familiales pour les plus démunis, ceci contribue à leur accès à plus d’autonomie et à leur socialisation.

La dynamique dans laquelle entrent les jeunes talents, lorsqu’ils adhèrent aux projets de l’association, les mène à une autonomie certaine. Par leur accompagnement artistique, les jeunes acquièrent une solide expérience qui les forme et les professionnalise. Ainsi, le groupe de Rap CLD, après un an de suivi artistique et d’encadrement lors des spectacles, a été à même de produire une première compilation, faisant intervenir des talents reconnus de la scène rap marseillaise, à savoir Luciano de la Fonky Family, Alonzo des Psy4 de la Rime, Puissance Nord, etc. L’engagement de cette initiative singulière, ainsi que la qualité du produit final, nous mènent à penser que l’association et surtout ce qu’elle a apporté à ce groupe en matière de soutien et de maturité, fut un formidable tremplin vers un épanouissement et pourquoi pas plus tard, un aboutissement artistique. Dès à présent capables de réaliser des compacts disques, les CLD sont la preuve qu’il est possible dans le quartier de se fixer des objectifs, mais également de se donner les moyens de les atteindre.

De même, les parents qui prennent véritablement en charge le parcours de leur enfant, sont aujourd’hui en mesure de donner leur confiance à la structure Body&Soul. Par exemple, les parents d’Eve, chanteuse confirmée de l’association, l’accompagnaient régulièrement lors de ses cours de chant et y assistaient en tant que spectateurs. A présent, ces parents conscients de la qualité du soutien qu’apporte Body&Soul, confient sans retenue leur fille et assistent sereinement à son évolution. Ceci vient témoigner d’un fort engagement de la part des intervenants et de l’association.

La création artistique s’inscrit dans un véritable processus de transformation de la personne. Ainsi, il se développe un regard narcissique, habituellement peu sollicité, qui favorise l’épanouissement des individus. Ainsi, la création permet la sublimation des frustrations et canalise les énergies, afin de réparer l’image de soi. Plus précisément, une production artistique permet un travail psychologique grâce à l’interaction entre l’individu et le public. En quelque sorte, Body&Soul a été et continue d’être le médiateur entre les jeunes du quartier et la société, c’est-à-dire entre la vie intérieure des artistes et la vie sociale.

Comment, à travers la culture, opérer des transformations chez les jeunes et favoriser un changement positif ?

Body&Soul se propose de trouver des réponses propres à chacun, c’est-à-dire individuelles. Pour ce faire, l’association propose aux artistes qu’elle épaule, un soutien logistique, confort et matériel, afin d’effectuer des prestations artistiques de qualité dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, Body&Soul met à disposition des chanteurs des cours de perfectionnement pour le chant. Elle prête son matériel Hi-Fi, afin de pallier aux manques de matériel de certaines organisations et propose également aux artistes les plus jeunes, un accompagnement à domicile en soirée.

Le cadre méthodologique et les règles ainsi posés par l’association impliquent de la part des artistes adhérents un respect de ces règles, un respect de leur engagement et finalement un respect de l’autre. Ce qui les mène en quelque sorte à un dépassement de soi et à l’apprentissage de nouvelles valeurs.

Texte J.P Ega