1960-1970 Les mouvements des luttes de l’immigration en France

Le Mouvement des travailleurs arabes (MTA) était une organisation importante dans l’histoire des luttes de l’immigration en France.

Le MTA est un des premiers mouvements autonomes immigrés créé en juin 1972 à Paris. Ce mouvement est indépendant des organisations françaises et des autorités des pays arabes. Il est composé d’étudiants, et d’ouvriers immigrés (Tunisie, Maroc, Algérie, Liban) et issus des comités de soutien à la Palestine.

En 1972, Saïd Bouziri, un de ses fondateurs du MTA, est frappé d’expulsion. Il mène une grève de la faim pour protester contre son arrêté d’expulsion. Il est soutenu par des personnalités comme Jean-Paul Sartre et Michel Foucault.

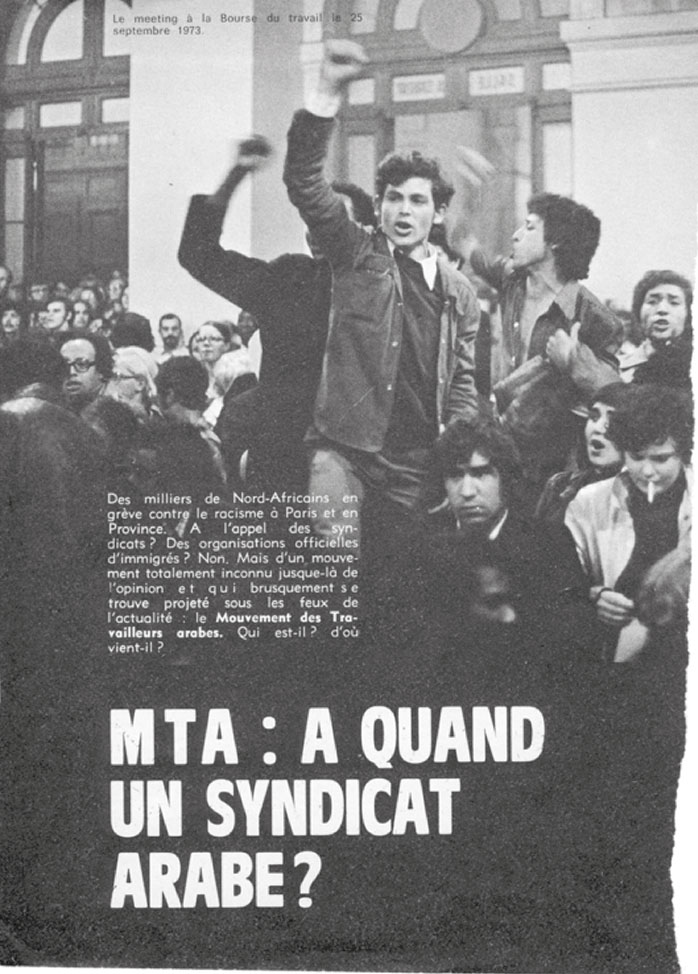

C’est le MTA qui déclenche début septembre à Marseille la « grève générale » contre le racisme et les agressions racistes (été et automne 1973).

Cette forme d’action inédite touche les usines et les quartiers populaires, elle s’étend à d’autres villes et posera la question de la place des travailleurs arabes en France. Ce mouvement veut mettre le « travailleur immigré » au centre de la scène politique.

Les luttes menées par les travailleurs immigrés au cours des années 70 visent à améliorer les conditions de vie et de travail (bidonvilles, racisme, foyers, papiers, luttes syndicales…).

Le MTA participe activement à la lutte des foyers Sonacotra. La grève des loyers a débuté en 1975 au foyer Romain-Rolland de Saint-Denis, s’est étendue en 1976 à l’ensemble de la région parisienne puis aux autres régions françaises…

Le 8 septembre à Paris le MTA tient une réunion pour préparer la grève aura lieu le 14 qui partira des usines et des chantiers, les commerçants arabes vont être invités à soutenir l’action.

C’est le début de la visibilité des travailleurs arabes dans le mouvement ouvrier français.

Le MTA a marqué l’histoire des luttes de l’immigration en France en permettant aux travailleurs arabes de s’affirmer politiquement.

Publication du journal "La Voix des travailleurs arabes" avec le sous-titre "El Assifa" de février 1972 à décembre 1973. Ce journal mensuel traitait des problématiques liées à l’immigration maghrébine en France et servait d’outil de mobilisation et d’information pour cette communauté.

Témoignages de Mimoun Hallous

La naissance du MTA n’est pas un fruit du hasard, elle ne s’est pas faite du jour au lendemain mais bien après un processus lent et long de lutte acharnée et dure visant à mobiliser les travailleurs immigrés dans la lutte contre la précarité, la sur exploitation le racisme et pour l’obtention des droits élémentaires (le respect de la dignité, le droit à la carte de séjour etc. )

C’est ainsi que le MTA a initié et organisé des nombreux évènements et luttes exemplaires d’abord à Marseille puis dans des nombreuses localités et ville de France.

Au mois d’Aout 1973, une campagne de racisme et de haine est déclenché par les milieux de l’extrême droite, relayé par le journal le Méridional et son éditorialiste Gabriel Domenach qui a signé une série d’articles appelant au meurtre de l’immigré arabe et particulières Algérien.

Cette campagne a été suivie par des ratonnades orchestrées par les réseaux de l’ordre nouveau et les groupuscules de l’extrême droite. Une dizaine d’ouvriers arabes ont été lâchement et froidement abattus, parmi les victimes un jeune de 16 ans, assassiné à la Calade.

Face à cette campagne de meurtres, le MTA décide à la fin du mois de Aout d’organiser une marche silencieuse pour accompagner la dépouille de Ladj Lounès de la Calade à la Joliette pour être rapatrié en Algérie.

Le 30 aout 1973 les militants du MTA de Marseille, Aix, la Ciotat se réunissent dans les locaux mis à disposition par la paroisse Saint Théodore, après un court débat et vu la gravité de la situation et décident d’organiser une grève générale le 3 septembre 1973.

Ainsi une grève d’une ampleur jamais vue est déclenchée. Des dizaines de milliers d’ouvriers y ont activement participé. D’autres actions de moindre ampleurs ont été conduites par le MTA tout au long de la décennie, Je citerai les grèves de la faim de Marseille et la Ciotat en 72 et 73 pour l’obtention d’un titre de séjour, les grèves de la Faim d’Avignon, Nîmes et Montpellier et 1975 et 1976. En janvier 1976, plusieurs militants du MTA qui animaient le Mouvement ont été expulsés par la police française vers le Maroc et l’Algérie.

D’autres mouvements de luttes comme la grève de Blendex, la grève de marins pécheurs à Marseille, la grève à la pépinière Grégorie, l’occupation des locaux de la DDTE à plusieurs reprises, des manifestations de rue, des meeting et de campagne d’information sont conduits.

Je terminerai ce texte par un hommage à rendre à ces militants anonymes qui ont tant donné sans jamais attendre quelques choses en retour.

Parmi les personnes qui ont marqué le MTA je citerai

Maurice COURBAGE, militant arabe d’origine Syrienne, expulsé de France en 1973 pour son engagement.

Bachir MENNI, militant d’origine Marocaine

Hamoud et Kader KHALI, Marseillais

Driss ELYAZAMI

Brahim LAROUSSI

Mimoun HALLOUSS

Ahmed HAMDAOUI

Noureddine SOLTANI,

Régis GRAS

Assia MENNI

Abdelkader DERAKIA

Mireille JOURDANET

Rachida et Djennette deux infatigables militantes d’origine Algérienne.

Sans oublier Jean AUDESSEAU qui a tant fait pour soutenir avec force et conviction les actions du MTA.

Mais aussi les dizaines de démocrates et militants associatifs français qui ont tant apporté aux luttes des travailleurs immigrés.

De ce mouvement naitront de nombreuses structures au niveau national parmi lesquels le CIDIM et le journal « Sans Frontières »….

Sur France Culture, Hajer Ben Boubaker Le Mta

“Le Mouvement des travailleurs arabes de 1972 prouve que non, l’échine des immigrés n’était pas courbée”

Dans “LSD, la série documentaire”, sur France Culture, Hajer Ben Boubaker retrace les années de lutte du Mouvement des travailleurs arabes. Créé en 1972 alors que les assassinats de jeunes immigrés se multiplient, le MTA est un pan déterminant et pourtant oublié de l’histoire des combats antiracistes en France.

Par Elise Racque Publié le 18 octobre 2021 à 16h35 Mis à jour le 19 octobre 2021 à 17h44

Au début des années 1970, en France, les radios nationales parlaient des quartiers parisiens de la Goutte-d ’Or, de Belleville et de Ménilmontant comme de ghettos dangereux d’où l’on craignait que « les Arabes descendent ». À Paris, à Marseille, les travailleurs immigrés, qui ont quitté l’Algérie, le Maroc, la Tunisie ou la Syrie pour faire marcher les usines françaises, subissent alors des crimes racistes. Le 27 octobre 1971, à Paris, Djilali Ben Ali, 15 ans, meurt tué par un concierge de la Goutte-d ‘Or. Le 29 novembre 1972, dans un commissariat de police versaillais, un sous-brigadier abat Mohamed Diab, père de famille de 32 ans. Le 29 août 1973, à Marseille, Ladj Younes, 16 ans, est tué par balles à quelques pas de chez lui. Le 14 décembre 1973, toujours à Marseille, un attentat à la bombe au consulat d’Algérie fait quatre morts et dix-huit blessés.

En parallèle, le chômage monte. En 1972, les circulaires Marcellin-Fontanet visent à diminuer l’arrivée de travailleurs étrangers. Pour revendiquer leurs droits, et visibiliser le racisme qu’ils subissent, des étudiants et des ouvriers arabes s’unissent : manifestations, tracts, grèves de la faim, grève générale… Eux qui n’ont pas le droit de se rassembler en associations créent en juin 1972 le Mouvement des travailleurs arabes (MTA). Beaucoup moins connue que celle de leurs enfants dix ans plus tard, lors de la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, cette mobilisation historique a été quelque peu oubliée. Grâce à un travail d’enquête remarquable, Hajer Ben Boubaker (autrice du podcast Vintage Arab) lui redonne toute sa place dans une série documentaire diffusée cette semaine sur France Culture.

Hajer Ben Boubaker est chercheuse en sciences sociales, à l’origine du podcast Vintage Arab et de cette série documentaire sur le MTA sur France Culture. Photo HBB

Cette chercheuse en sciences sociales, spécialiste des musiques arabes et des expressions culturelles de l’immigration maghrébine, a retrouvé d’anciens militants pour leur donner la parole, de leur vivant ou via des archives. Ce sont par exemple Hamza Bouziri, Saïd Bouziri et Mokhtar Bachiri, cofondateurs du MTA. Leur témoignage, mis en perspective par l’historienne Naïma Yahi et la sociologue Rachida Brahim, raconte leurs années de lutte. Un documentaire précieux et émouvant, né de discussions père-fille et d’une cassette retrouvée…

Comment vous êtes-vous intéressée à l’histoire du Mouvement des travailleurs arabes ?

Je connaissais cette histoire grâce à des tracts aperçus dans des archives, mais rien de très précis. Et puis, pendant le confinement, j’ai discuté avec mon père des années 1970 et de son travail à l’usine. À cette époque-là, il était OS (ouvrier spécialisé). Il m’a parlé du travail à la chaîne, des ateliers, et ça m’a interrogée. Je me suis donc plongée dans l’histoire du MTA, grâce notamment aux archives numérisées à la bibliothèque universitaire La Contemporaine de Nanterre.

“Il m’a fallu du temps pour gagner la confiance des anciens militants. À l’époque, la plupart luttaient sous pseudo.”

Était-ce facile de retrouver les traces de cette mobilisation ?

Saïd Bouziri, l’un des fondateurs, a quasiment tout archivé depuis ses débuts militants, en 1967-1968. Décédé en 2009, il a fait don de ses archives personnelles à La Contemporaine. Nous avons donc des tracts, des comptes rendus de réunions. En revanche, il est plus difficile d’avoir accès aux hommes et aux femmes qui ont milité dans le mouvement. Ces anciens militants portent en eux une certaine culture de la clandestinité. Depuis cinquante ans, quelques-uns ont pu parler à des chercheurs mais aucun n’a participé à un documentaire.

J’ai heureusement pu compter sur un ami, Mogniss Abdallah, qui archive tout depuis ses 16 ans. Militant et auteur, c’est aussi lui qui a fondé l’agence de presse IM’média, spécialisée dans l’immigration, les cultures urbaines et les mouvements sociaux. À l’occasion de la commémoration du décès de Saïd Bouziri, qui a lieu le 17 juin dans le quartier de la Goutte-d’Or à Paris, Mogniss m’a présentée à des militants. Il m’a fallu du temps pour gagner leur confiance, ce que je comprends très bien.

À l’époque, la plupart luttaient sous pseudo. Ils ont vécu longtemps dans la clandestinité, et pendant des années, on n’a pas parlé d’eux. Il y avait donc à la fois une incompréhension face à cet oubli, et en même temps une vraie pudeur et une méfiance à l’idée d’en parler. Des femmes militantes, comme la Tunisienne Faïza Bouziri et la Libanaise Thérèse, m’ont ouvert des portes, donné des informations et des pistes. Les militants du MTA sont bien sûr plus nombreux que les voix qu’on entend dans la série. Certains sont décédés, ou sont retournés dans leur pays d’origine, et pour d’autres, c’était encore trop douloureux de parler de ces années, même cinquante ans après.

Une manifestation en soutien aux travailleurs immigrés en 1973. Au premier plan Michel Foucault. « Grâce à leur ancrage dans les quartiers de l’immigration, [les militants du MTA] médiatisent les crimes racistes en mobilisant des intellectuels comme Sartre ou Foucault. » Photo Gilles Peress / Magnum Photos

Qui étaient ces militants et militantes ?

On observe deux trajectoires sociologiques. D’une part, des étudiants venus du Maghreb (Algériens, Tunisiens, Marocains) et du Machrek, notamment des Syriens. Nous sommes dans un contexte post-Mai 68 que certains ont vécu en France, et ces étudiants sont rapidement intéressés par le militantisme politique. Certains s’engagent d’abord dans une vision tiers-mondiste, pour la Palestine et les droits politiques dans leurs propres pays. Puis, la plupart s’engagent auprès des maos et de la gauche prolétarienne française. Confrontés au racisme, ils luttent avec les travailleurs immigrés dont ils connaissent bien la situation car ils sont souvent issus de la même communauté.

“C’est la rencontre entre les étudiants et les travailleurs qui va donner lieu au MTA.”

Outre ces étudiants, on compte aussi des ouvriers. Cette militance commune advient en premier lieu dans les Comités Palestine, puis lors de la montée des crimes racistes commis en France. C’est cette rencontre entre les étudiants et les travailleurs qui va donner lieu au MTA, qui naît formellement en juin 1972. L’objectif est de visibiliser et d’améliorer la condition des travailleurs immigrés en France, notamment sur la question de la carte de séjour et du racisme. En manifestant, ils ont contribué à la médiatisation, par exemple, du meurtre de Djilali Ben Ali dans le quartier de la Goutte-d’Or.

Lorsque vous évoquez avec eux les crimes racistes, on sent que la douleur est encore vive. Oui. Mes interlocuteurs ont une vraie prestance, ils développent une analyse politique forte, mais par moments, on sent que ça craque. Cinquante ans après, c’est encore dur. À Marseille par exemple, Mustapha se souvient très précisément d’où il se trouvait au moment où il a appris l’attentat contre le consulat d’Algérie. Je pense qu’ils et elles sont sortis de ces années traumatisés, et ce traumatisme n’a pas facilité la parole.

Quels étaient leurs modes de lutte ?

Dans la lignée des mouvements de gauche, ils faisaient de l’agit-propagande, en organisant un nombre incalculable de manifestations interdites. Grâce à leur ancrage local dans les quartiers de l’immigration, comme celui de la Goutte-d’Or à Paris, ils décident de médiatiser les crimes racistes qui s’y déroulent en mobilisant des intellectuels comme Sartre ou Foucault. Ils usent également plusieurs fois de la grève de la faim, notamment pour faire annuler les circulaires Marcellin-Fontanet de 1972. Ils sont aussi présents aux côtés des employés de Lip, et des militants du Larzac.

Affiche pour la défense des travailleurs immigrés. Paris, 1973. Photo Roger-Viollet

Et la grève générale de 1973 ?

Elle est inédite ! C’est la fin de l’été, et à Marseille, les meurtres d’immigrés se multiplient. Le 29 août, un adolescent de 16 ans, Ladj Younes, est tué dans une rue près de chez lui. Pendant le passage du cortège qui accompagne son corps vers le Vieux-Port pour être emmené en Algérie, un monsieur, Khali Hammoud, militant algérien, hurle un appel à la grève. Des tracts sont distribués aux points de départ des bus des ouvriers, à l’entrée des bidonvilles et à la porte d’Aix. Le 3 septembre, les chantiers de Marseille s’arrêtent complètement. Le 14 septembre, le MTA Paris reprend l’appel à la grève contre le racisme, qui est largement suivi.

Votre documentaire pointe aussi l’importance de deux médias dans la mobilisation des travailleurs arabes : les cassettes de Radio Assifa (Radio Tempête) et la station libre Radio Soleil.

Radio Assifa, qui naît en 1974, est la première initiative radiophonique des travailleurs arabes. Il s’agit de cassettes, car à l’époque, les militants n’ont pas d’émetteur. Elles sont distribuées dans les usines, notamment à Peugeot et Renault, dans les foyers des ouvriers et les cafés de Barbès. Quatre cassettes sont produites. Il ne nous reste que l’épisode deux – j’ai pu retrouver une cassette grâce à une amie. Si quelqu’un a les autres, je lance un appel !

“On ne peut pas comprendre la marche pour l’égalité de 1983 sans les mobilisations de la décennie précédente.”

Dans un deuxième temps, en 1981, les membres de l’ex-MTA récupèrent l’émetteur de Radio Riposte, du Parti socialiste, pour lancer leur radio libre. Ils s’installent dans le quartier de la Goutte-d’Or et nomment leur station Radio Soleil-Goutte-d’Or. Mokhtar Bachiri, taulier de l’usine Chausson de Gennevilliers, cofondateur du MTA et animateur des cassettes Assifa, assure l’animation de cette première radio qui s’adresse à l’immigration.

Comme me l’a raconté mon père, c’était assez inédit pour les populations immigrées d’avoir accès à des programmes dans leur langue maternelle, de la musique, des débats qui les concernent. C’était la radio la plus écoutée du 18e, et même au-delà : entre cinquante mille et cent mille auditeurs ! Les gens appelaient pour des radios-parloirs, pour participer à des débats… ou pour râler en réclamant plus de musique marocaine et moins de morceaux algériens, par exemple. Il y avait une volonté de visibiliser à l’antenne la lutte contre les violences policières. C’est ainsi qu’on entend, dans les archives de 1983, un Algérien raconter ce qu’il a vécu dans les commissariats et sur les bords de Seine, la nuit du 17 octobre 1961…

Radio Soleil finit par disparaître ?

La réglementation de la bande FM décide de dédier une seule fréquence à la communauté immigrée, brimant ainsi l’expression de nombreuses personnes. Radio Soleil s’arrête. En 1986, Mokhtar Bachiri proteste par une grève de la faim mais n’obtient pas gain de cause. Il se retire du monde militant, retourne à l’usine et ne donne plus de nouvelles à personne… Parmi les anciens de Radio Soleil, certains fonderont Radio Beur qui deviendra Beur FM.

Vous avez découvert que Fip a joué un rôle dans Radio Assifa !

Oui, j’ai été très surprise quand j’ai découvert que les militants allaient couper leurs bobineaux en pleine nuit dans les locaux de Fip ! Je n’avais aucune idée que Fip était complice de la circulation de cassettes quasiment considérées comme illégales par le récit politique, et qui auraient pu valoir une expulsion aux gens !

Le MTA a-t-il bénéficié d’autres soutiens médiatiques ?

On constate un compagnonnage avec l’agence de presse Libération qui, quand elle voit le jour, naît aussi de la contribution des militants mao-arabes. Des gens comme le cofondateur du MTA Hamza Bouziri faisaient partie des membres fondateurs de l’agence Libération. Le mouvement a aussi bénéficié du soutien des anarchistes et de la gauche chrétienne, qui a accueilli des grèves de la faim dans les églises.

En revanche, la réaction du gouvernement est très violente : de nombreux militants sont expulsés, par exemple Maurice Courbage, qu’on entend dans la série. La plupart étaient aussi vus comme des dissidents politiques par leurs propres pays d’origine. Il y a eu des cas très durs, comme celui d’Anis, qui est enfermé au Maroc, torturé et condamné à quinze ans de prison.

Des travailleurs immigrés manifestent pour protester contre l’expulsion de seize de leurs camarades à Paris, le 24 avril 1976. Photo Michel ARTAULT/GAMMA RAPHO

Quel est l’impact politique du MTA ?

Les années 1970 sont un peu oubliées, mais c’est un moment déterminant de la visibilisation du racisme au niveau national, et de la revendication des droits des travailleurs immigrés. Les militants ont réussi à les amener au premier plan. Grâce à eux, les droits des étrangers deviennent un sujet de débat public. Les grèves de la faim aboutissent en 1973 à la circulaire Gorse, qui régularise près de quarante mille travailleurs étrangers.

“Les années 1970 prouvent que non, l’échine des immigrés n’était pas courbée.”

La lutte des foyers Sonacotra porte à l’agenda politique les conditions de logement des ouvriers. Je trouve important de replacer ces années dans la généalogie de l’histoire de France, car on ne peut pas comprendre la marche pour l’égalité de 1983 sans les mobilisations de la décennie précédente. Les années 1970 prouvent que non, l’échine des immigrés n’était pas courbée. Dans les usines par exemple, les travailleurs luttaient déjà pour obtenir le même salaire que leurs collègues français, avec le slogan « travail égal, salaire égal ».

Comment expliquer le relatif oubli de ces premières années de lutte ?

La transmission dans les familles ne se fait pas forcément. Moi-même, j’ai appris assez tardivement que mon père a fait des grèves de 1971 à 1979. Cette génération n’était pas encore française, et donc toujours sous le coup de l’expulsion. Il y avait aussi une sorte de pudeur à raconter les choses.

L’oubli s’explique aussi par l’image médiatique plaquée sur la génération précédant la marche de 1983. Au début des années 1980, on construit l’idée que les travailleurs de cette génération ne sont pas intégrables, contrairement à leurs enfants qui sont Français. Médiatiquement et politiquement on a créé, donc, une opposition entre les parents et leurs enfants. On s’accommode bien de ce mythe d’une première génération d’immigrés craintive et docile, alors que le MTA nous prouve que ce n’était pas le cas. Si j’ai tenté de restituer cette histoire, c’est que j’avais envie, pour reprendre la formulation de la romancière Faïza Guène, de « réparer l’offense de l’oubli ». Et de rappeler que le premier jalon des luttes, qui perdurent jusqu’à aujourd’hui, nous le devons à cette génération.